«Una estética de la inminencia no es una estética de lo efímero». Esta frase —que podría haber pronunciado un artista tan comprometido con el significado de la obra enmarcada dentro del espacio social como lo fue Joseph Beuys— condensa plenamente las ideas centrales del último trabajo de Néstor García Canclini (La Plata, 1939), La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia. Antropólogo y crítico de la cultura contemporánea, ha ejecutado desde los años setenta complejos y certeros análisis de la sociedad actual y sus constructos culturales, sobre todo (pero no sólo) de la órbita latinoamericana, en libros como Culturas populares en el capitalismo (1982), Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad (1990) y Diferentes, desiguales, desconectados. Mapas de la interculturalidad (2004) donde ha desarrollado extensamente sus tesis sobre la hibridación cultural. Aunque en sus trabajos anteriores García Canclini había utilizado ejemplos de la esfera del arte (llamémosle «culto») para ilustrar sus argumentos relacionados con la teoría y la práctica de la industria cultural, es la primera vez que se lanza a la intrincada red que forma el sistema artístico (o si se prefiere establishment) de la actualidad.

Antes de abordar la estructura y las aportaciones del libro quisiera llamar la atención sobre el título —mejor que muchos textos completos de otros autores—, concretamente sobre la relación entre «sociedad» y «relato» y su comunicación y correspondencia con los conceptos «antropología-estética» e «inminencia». Aquella sociedad sin relato a la que se refiere Canclini (en líneas similares a las Vicente Verdú o Ulrich Beck) y en la que estamos inmersos ha perdido, no sabemos si irremediablemente, por un lado, la capacidad para hacer más soportable la experiencia comunitaria y por otro, la aptitud para una realización más coherente de la existencia física. El estado de la sociedad (o mejor dicho, de la sociedad occidental estandarizada que se ha impuesto al conjunto heterogéneo de las otras sociedades) es el de la desidia, a merced de hiperbólicos agentes postmodernos que legitiman lo injustificable y de los posthistoricistas que se asientan en un inactivismo sumamente cómodo e inercial. Asimismo, la entelequia antropología-estética resulta operativa por cuanto que la imagen y sus procesos de fruición y consumo han extendido sus tentáculos por doquier, de ahí que el análisis iconográfico (e histórico) sea pertinente para comprender los principios antrópicos del sistema artístico, un sistema que —como ha observado eficazmente García Canclini— extrae su energía de los virtuales yacimientos de la inminencia. El rasgo inminente del arte ocuparía un lugar destacado junto a la tradicional experiencia estética, es decir, como afirma el autor, ya no cabe preguntarse qué es el arte, sino cuándo hay arte; en efecto, inquirir sobre la temporalidad del arte orienta no sólo hacia el descubrimiento de nuevos potenciales sino también la observación de cómo se adapta de acuerdo con las condiciones ambientales. Así, es relevante la lección que extrae Canclini de la categoría de lo inminente en la práctica del arte contemporáneo por su eficacia para transformar su entorno «socialmente» (lo que demuestra con numerosas muestras a lo largo del libro), es decir, en qué momento se producen las circunstancias —en tanto que proceso— que diagnostican la emergencia de una experiencia estética y, por añadidura, social.

Con estas premisas podemos pasar al examen pormenorizado de La sociedad sin relato, un libro estructurado en siete capítulos más un epílogo y una introducción en el que García Canclini hace un repaso por distintos fenómenos actuales donde el arte y su dispositivo forman parte del conglomerado de la industria cultural contemporánea. Ahí se inician los prolegómenos con «Apertura. El arte fuera de sí», donde el autor sienta las tesis de un arte «postautónomo» que se ha tornado dependiente, cada vez más, de una organización reticular al mismo tiempo que dictamina la desaparición del relato artístico en los mismos términos usados por Lyotard para referirse al colapso del socialismo real. En palabras de Canclini es un proceso que desplaza la práctica objetual a otras «basadas en contextos hasta llegar a insertar las obras en medios de comunicación, espacios urbanos, redes digitales y formas de participación social donde parece diluirse la diferencia estética». Es sumamente significativo el concepto de «participación social», sobre todo en artistas que desde los años setenta (George Maciunas, Gordon Matta-Clark, Vito Acconci, Hans Haacke, Krzyzstof Wodyczko o Marcel Broodthaers, entre otros) han introducido fuertes modulaciones en su discurso artístico que iban más allá de la simple contemplación o deriva ambulatoria entre imágenes, representaciones u objetos, y que han promovido la intervención activa de los asistentes como medio de creación de vínculos interpersonales.

Canclini en el primer capítulo medita sobre la necesidad de una trayectoria convergente entre la estética y las ciencias sociales por la poderosa razón de que el arte ha ido asumiendo paulatinamente «funciones económicas, sociales y políticas». Tomando como punto de partida algunas de las obras en México D. F. del belga Francis Alÿs, fotografías donde el artista se presenta como un observador/documentador de las acciones cotidianas callejeras (sobre todo la serie Ambulantes del año 1992), pasa posteriormente a ilustrar la idea de la concordancia entre lo estético y lo social con la célebre conversación entre Hans Haacke y Pierre Bourdieu publicada con el título Librecambio (Libre-échange: Entretiens avec Hans Haacke, 1994) donde, a través de sus respectivas experiencias, encontraban una posición común sobre la transferencia de lo sociopolítico hacia las prácticas artísticas, además del «giro transdisciplinario del arte» y la transformación de éste a través de las tecnologías de información. Profundo conocedor del Pierre Bourdieu de Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario (1997), Canclini comparte con él una gran parte de su ideario, pero le recrimina abiertamente que su noción de campo sea demasiado extensa y, al mismo tiempo, que esos mismos campos literario y artístico tengan un funcionamiento autónomo; para García Canclini el concepto de campo artístico no explica ni predice algunos comportamientos del arte que se hallan en zonas de penumbra, como son los comportamientos sociales. Con este fin inserta el parámetro de la inminencia, que permite «insinuar sin llegar a nombrar» pues según Borges «esta inminencia de una revelación que no se produce, es, quizá, el hecho estético». En otras palabras, y recurriendo a Walter Benjamin cual salvavidas, se puede aventurar que la categoría de inminencia es al proceso artístico lo que el aura a la obra de arte.

El segundo capítulo lo dedica al espinoso asunto de la cultura visual y sus relaciones con el concepto de patrimonio y, aunque no lo cita expresamente, el de industria cultural. Esta es una de las secciones del libro que quizá resulte más reveladora, sobre todo por la soltura con la que maneja (y su proyección antropológica, no lo olvidemos) las variaciones y permutaciones que se suceden en el interior del significado de patrimonial y sus vínculos con lo que se cataloga de «universal» o no merced a distintas modas ideológicas. Cierra el capítulo con un rastreo del trabajo del artista jalapeño Gabriel Orozco, célebre por piezas enormemente sugestivas para los espectadores como La DS o Ballena y por manipular diversos módulos contextuales que van del muy restringido espacio de la “cultura-visual-autóctona-mexicana” a amplios referentes globales (que no universales) de la actualidad. Ello le permite a García Canclini sentenciar la miope perspectiva del establishment artístico con la siguiente conclusión no exenta de ironía: «Es curioso que en el campo del arte, donde existe un largo trabajo con la polisemia y la ambigüedad, tantos críticos se comporten como un policía de [in]migración: Defínete, ¿eres un artista mexicano o global? “Ninguna de las dos posturas me interesa”».

La sección media es quizá, a nuestro modo de ver, algo desigual no por la debilidad de los argumentos —al contrario— sino por el ritmo un tanto atropellado y casi sin respiración de los ejemplos de Antoni Muntadas, Santiago Sierra y Marco Ramírez Erre en el mismo capítulo dedicado a la estrategia apropiacionista; a ellos le sigue el tremendo escepticismo que demuestra en «Valorar el arte: entre mercado y política», donde las, en otro tiempo de necesariamente de moda, teorías del «arte relacional» del commissaire-enfant terrible Nicolas Bourriaud quedan desbancadas por la pertinencia de la «estética del desacuerdo» de Jacques Rancière y la acuñación de Canclini de los artistas como «trabajadores del disenso». Los siguientes son, respectivamente, una ilustración del concepto de lo discordante con la obra de León Ferrari y un análisis de la difícil pervivencia del concepto de lo público y las nuevas situaciones de retícula social en el siglo xxi a través de la obra de Carlos Amorales, denominada con tino como «archivo de interrupciones».

Finaliza su trabajo con un pasaje que tiene la estructura de un doble epílogo. Por un lado, cierra la cuestión sociológica de su investigación con un lúcido estudio centrado en la recepción que ejecuta el público en contacto con la obra de arte y como ha sido habitual a lo largo de todo el texto, utiliza la activa obra política de Teresa Margolles. Por otro lado, recapitula y catapulta hacia el futuro el libro en seis puntos muy precisos que van del enigma de la estética postautónoma a la prognosis de una nueva conjunción ética-estética-social, pasando por los conflictos entre las superestructuras, la sociedad utópica y los roles cambiantes del arte en la cultura contemporánea.

Estamos, sin temor a equivocarnos, ante uno de los mejores libros sobre arte —no sólo, sino también de estética, antropología aplicada, teoría política y pensamiento contemporáneo— de los últimos años. Sin embargo, a pesar de su documentación exhaustiva y de los cientos de exposiciones que se intuyen visitadas entre las colectivas, ferias, bienales y otros eventos internacionales, es una lástima que no haya incidido más en el trabajo de algunos de los artistas que consideramos sumamente complejos (y muy directos en sus mensajes políticos) como es el caso de Alfredo Jaar y Teresa Margolles. Estamos de acuerdo en que no son artistas específicamente «sociales», es decir, que no suelen trazar intervenciones en las que el visitante interactúe positivamente, pero sí utilizan y construyen sus discursos con la materia prima de la sociedad; y eso que el propio García Canclini percibe a cada uno de ellos como si fuese consciente de esa peculiaridad: a Jaar como un dispositivo retributivo de lo invisible mientras que a Margolles la inscribe dentro del desencanto a consecuencia del divorcio ciudadano de lo artístico, lo público y lo político. Aunque el prestigio internacional de Alfredo Jaar proviene de su monumental Rwanda Project (1994-2000), creemos que se habrían ilustrado de manera más eficiente las tesis de Canclini sobre el carácter efímero de la obra de arte y la reflexión dirigida hacia los modos de articulación de la institución artística con la irónica obra Skogall Konsthall (1999), que documenta la erección y fundación de un centro de arte que duró exactamente veinticuatro horas en la localidad sueca de Skoghall.

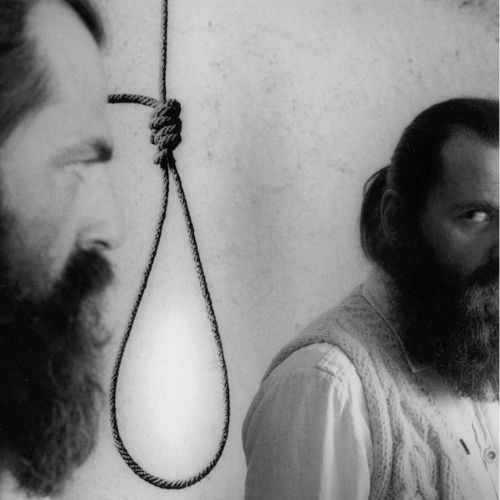

En lo concerniente a la obra de Margolles, vaya por delante una meditación. Quizá uno de los fenómenos más distorsionadores — sobre el que recae un manto de silencio, como si fuera un especie de exorcismo— en el tejido social y de la realidad (además de los conflictos bélicos, por supuesto) es el suicidio. La decisión personal de desaparecer del plano físico es el proceso más complejo de ejecutar por parte de un individuo, al tiempo que un paradójico acto de ejercicio de libertad; también parece ser que los suicidios son tan contagiosos como el catarro común y, por esta razón, los medios de comunicación no hacen menciones al respecto para evitar su proliferación: es, en cierto modo, el final de todos los relatos. En este sentido, se echan de menos la mención de los trabajos de Teresa Margolles cuando formaba parte del colectivo SEMEFO (Servicio de Medicina Forense) en los que se ahondaba sobre la necesidad de dar voz a los suicidas a través de sus notas que adjuntaba a los moldes y vaciados que sacaba de los cadáveres o que fijaba en caracteres en las marquesinas de los cines de Culiacán, en México, con la firme convicción de evitar que su acción quede reducida a un proceso incomprendido y que su naturaleza no los hiciera parecer sujetos alienados e insensibles.

Queremos concluir con la recomendación de leer este libro en editado por Katz, quienes a pesar de su sencillez continúan añadiendo a su catálogo investigaciones que, como la de García Canclini, resultan de enorme utilidad e interés para los historiadores de arte (y cultura contemporánea) con ejemplos como los siguientes: Antropología de la imagen de Hans Belting, Ecología de la cultura de Antonio Lastra, El cine, puede hacernos mejores? de Stanley Cavell o Medios, pantallas y otros lugares comunes de Lisa Block de Behar son algunos ejemplos de la dinámica de esta editorial bonaerense.